Elektro-Trekkingrad Kaufberatung: So wählen Sie das richtige Produkt

- Das Wichtigste in Kürze

- Elektro-Trekkingräder eignen sich sowohl für den Stadtverkehr als auch für ausgedehnte Touren mit Gepäck.

- Es handelt sich meist um Pedelecs, bei denen der Motor das Fahren nur unterstützt und nicht das Pedalieren ersetzt.

- Mittelmotoren liefern das natürlichste Fahrerlebnis.

- Der Grad der Unterstützung lässt sich in mehreren Stufen an den eigenen Bedarf anpassen.

- Wie lange der Akku tatsächlich durchhält, hängt vom Fahrverhalten und den äußeren Gegebenheiten ab.

Fahrräder für alle

Die meisten lernen den Umgang mit dem Fahrrad bereits im Kindesalter, um damit etwa zur Schule oder zu FreundInnen fahren zu können. Ausgiebige Touren oder Radrennen sind ebenfalls beliebte Freizeitbeschäftigungen. Auch im Erwachsenenalter ist das Fahrrad ein beliebtes Sportgerät und Transportmittel. Im Zuge der Mobilitätswende steigt die Anzahl an RadfahrerInnen in größeren Städten sogar stetig, vor allem weil es mittlerweile mehr Angebote wie Leihräder gibt.

Für weniger sportliche oder körperlich geschwächte StadtbewohnerInnen gibt es Elektro-Fahrräder: Sie erfordern eine geringere körperliche Anstrengung als herkömmliche Fahrräder, da der integrierte Motor beim Fahren Unterstützung leistet. Für verschiedenartige Untergründe sind robuste Elektro-Trekkingräder besonders gut geeignet.

Vorteile von Elektro-Trekkingrädern

Mit Elektro-Trekkingrädern ist das Fahren auf wechselhaftem Untergrund noch komfortabler als mit dem nicht motorisierten Pendant: Die Motorunterstützung gleicht starken Gegenwind sowie steile Wege aus. Das ermöglicht selbst EinsteigerInnen, lange Strecken zurückzulegen – das Erfolgserlebnis ist motivierend. Elektro-Trekkingräder nehmen also Hemmungen vor dem Fahrradfahren und helfen, sportlich aktiver zu sein.

FahrerInnen können sogar einen mehrtätigen Urlaub mit dem Rad verbringen und beispielsweise Campen oder von Unterkunft zu Unterkunft fahren. Zudem sind E-Trekkingbikes in ländlichen Gegenden ein besseres Transportmittel im Arbeitsalltag als E-Citybikes, da sie besser mit unterschiedlichen Straßenbelägen umgehen können.

Die Ökobilanz ist auch nicht zu verachten: E-Bikes verursachen keine Abgase und hinterlassen keine Rückstände auf der Straße. Darüber hinaus lassen sich E-Trekkingbikes auch ohne Motorunterstützung oder nur auf niedrigster Stufe einsetzen. Das ist nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch für den Akku.

Nachteile von Elektro-Trekkingrädern

Elektrische Trekkingräder haben auch einige Nachteile. Aufgrund der verbauten Technik sind sie wetterempfindlicher als klassische Fahrräder. Zwar sind Motor und Akku vor normalem Regen und Schnee ausreichend geschützt, trotzdem sollten sie nicht über einen längeren Zeitraum bei Regen und Kälte draußen stehen. Es empfiehlt sich, die E-Trekkingbikes an einem überdachten, idealerweise trockenen und warmen Ort zu lagern. Zudem sind Sie vom Akku abhängig: Wenn er leer ist, brauchen Sie einen geeigneten Ort, um ihn zu laden. Zwar ist es problemlos möglich, nur mit Muskelkraft zu radeln, doch je nach Standort und Erschöpfungsgrad können Probleme auftreten.

Weiterhin ist das Unfallrisiko etwa höher als bei nicht motorgestützten Fahrrädern. Insbesondere zu Beginn müssen sich NutzerInnen an das veränderte Fahrgefühl gewöhnen, um zum Beispiel einem Hindernis rechtzeitig auszuweichen. Je schneller das E-Trekkingrad ist, desto schwieriger ist das präzise Manövrieren. Zuletzt ist auch der Anschaffungspreis von Bedeutung. Bei Elektro-Trekkingrädern zahlen Sie selten weniger als 2.000 Euro.

Was zeichnet Elektro-Trekkingräder aus?

Klassische Trekkingräder sind robuste Alleskönner, mit denen sowohl entspannte Touren am Wochenende als auch der Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt problemlos möglich sind. Sie besitzen einen stabilen Rahmen, Gepäcksysteme für Taschen und sind zugunsten der Verkehrstauglichkeit mit Lichtanlagen, Reflektoren, Ständer, Schutzblechen und Klingel versehen. Die Sitzposition ist bei Trekkingrädern aufrecht und komfortabel. Ihre Reifen sind breiter und stärker profiliert als die von Citybikes, aber schmaler und flacher als solche von Mountainbikes. Darüber hinaus sind sie oft mit einer Federgabel ausgestattet, die kleine Stöße abfängt und den Fahrkomfort erhöht. Dank dieser Features sind Trekkingräder sowohl für glatte als auch unebene Straßen und Schotter geeignet.

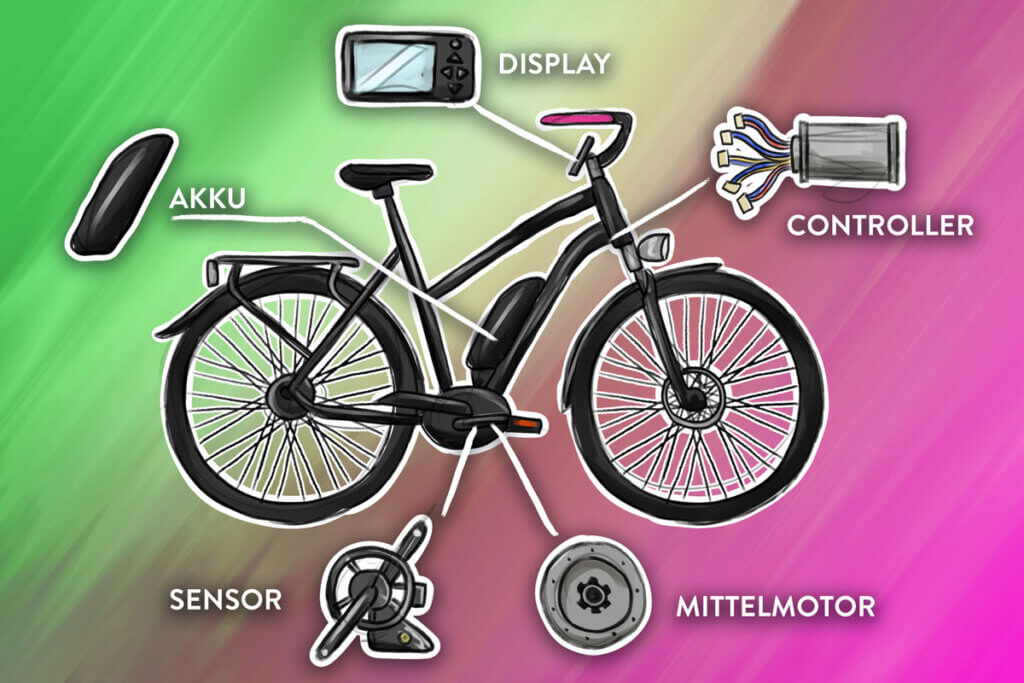

Die meisten Elektro-Trekkingräder unterscheiden sich im Aufbau kaum von klassischen Trekkingrädern: Es handelt sich meist um Hardtails mit Federung an der Vorderseite und zum Teil einer gefederten Sattelstütze. Bei Rahmen, Reifen, Lenker oder Bremsanlagen gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Der größte Unterschied ist tatsächlich die verbaute Technik: Elektromotor, Akku, Sensoren, Controller sowie Display mit Bedienelementen.

Der Elektromotor treibt das Rad an, der Akku versorgt ihn mit Strom. Während Bewegungssensoren feststellen, wann der Fahrer beziehungsweise die FahrerIn in die Pedale tritt, messen Drehmomentsensoren die Kraft, die sie oder er dabei anwendet. Der Controller empfängt die Sensordaten und reguliert den Antrieb. Das Display ist an der Lenkstange befestigt und zeigt Daten wie den Akkustand oder – wenn vorhanden – die eingestellte Unterstützungsstufe an. Die eingebaute Technik erfordert verstärkte Rahmen und erhöht das Gesamtgewicht des E-Trekkingrads

E-Bike, Pedelec oder Speed-Pedelec?

Auf der Suche nach dem passenden Elektro-Trekkingrad sehen sich Interessierte häufig mit den Begriffen E-Bikes, Pedelecs und Speed-Pedelecs konfrontiert. E-Bike dient dabei oft als Oberbegriff für alle motorisierten Fahrräder.

Tatsächlich sind klassische E-Bikes die Fahrräder, die ohne Kraftaufwand auf Knopfdruck starten. Sie erreichen eine Maximalgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde und haben eine Motorleistung von 500 Watt. Solche E-Bikes gelten bereits ab einer Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde als Kleinkraftrad und sind deshalb zulassungspflichtig. NutzerInnen müssen sie für ungefähr 35 bis 70 Euro versichern und mit einem Nummernschild kennzeichnen. Darüber hinaus müssen FahrerInnen mindestens 16 Jahre alt sein und einen Führerschein der Klasse AM oder B besitzen. Mit einem traditionellen E-Bike können Sie weder auf dem Geh- noch auf dem Radweg fahren.

Bei Elektro-Trekkingrädern handelt es sich meist um Pedelecs, was für „Pedal Electric Cycle“ steht. Hier arbeitet der Motor nur unterstützend. Sobald FahrerInnen in die Pedale treten, setzen sie einen Impuls und der Motor startet. Mit Pedelecs ist eine Geschwindigkeit von bis zu 25 Kilometern pro Stunde bei einer Motorleistung von maximal 250 Watt realisierbar. Da sie rechtlich als Fahrräder gelten, sind sie weder zulassungspflichtig noch erfordern sie einen Führerschein.

Die schnellere Variante sind Speed-Pedelecs, auch als S-Pedelecs bekannt. Sie erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Kilometern pro Stunde und eine Motorleistung von bis zu 500 Watt. Aufgrund der höheren Geschwindigkeit zählen sie zu den Kleinkrafträdern und sind zulassungspflichtig. Somit müssen FahrerInnen dieselben Anforderungen erfüllen wie bei E-Bikes: Dazu gehören Nummernschild, Versicherung, Führerschein der Klasse AM oder B, Mindestalter und Helmpflicht. Auch das Fahren auf Radwegen ist nicht erlaubt.

SUV-E-Bike als Alternative?

Seit einiger Zeit ist ein neuer E-Bike-Typ auf dem Markt: das SUV-E-Bike auch als All-Terrain- oder Crossover-E-Bike bekannt. Es soll den Spagat zwischen elektrischen City-, Trekking- und Mountainbikes schaffen und sowohl für Straßen als auch unbefestigte Wald- oder Feldwege geeignet sein. Zu diesem Zweck hat es Eigenschaften aller Radtypen, etwa die Rahmengeometrie eine Mountainbikes, die Sitzposition eines Trekkingrads und die verkehrskonforme Ausstattung eines Citybikes. Da SUV-Bikes verschiedene E-Bike-Typen in sich vereinen, sind sie in den Einsatzgebieten meist nicht so gut wie die Spezialisten.

Darauf kommt es beim Kauf an

Ein Elektro-Trekkingrad ist im Idealfall genau auf die Bedürfnisse des Fahrers oder der Fahrerin zugeschnitten. Das Auf- und Absteigen sowie das Fahren auf wechselhaftem Boden ist komfortabel.

Rahmen

Der Rahmen eines Fahrrads hält alle Komponenten zusammen, darunter Lenker, Sattel, Reifen sowie Tretlager. Er muss das Gewicht von FahrerInnen und Gepäck tragen können sowie stabil, sicher und gleichzeitig komfortabel sein, auch auf unebenen Böden und bei Stößen. Eine hohe Stabilität bedeutet beim Rahmen, dass er neben dem Gewicht und dem Boden ebenso Tretbewegungen, Brems- und Lenkkräften standhält. Das ermöglicht wiederum ein sicheres Fahrverhalten.

Beim Fahrkomfort kommt es vor allem auf eine aufrechte Haltung und einen einfachen Auf- beziehungsweise Abstieg an. Eine aufrechte Haltung entlastet die Wirbelsäule und schont die Kniegelenke. Um die optimale Sitzposition zu gewährleisten, ist eine geeignete Rahmenhöhe wichtig. Online gibt es verschiedene Rechner, um die passenden Höhe zu ermitteln. Hierbei kommen die Körpergröße oder die Schrittlänge beziehungsweise die Schritthöhe zum Einsatz. Letzteres liefert akkuratere Ergebnisse als die Körpergröße.

Bei E-Bikes sind die Anforderungen an den Rahmen noch höher als bei klassischen Fahrrädern. Die verbaute Technik erhöht nicht nur das Gewicht, das auf dem Rahmen lastet, sondern durch die Motorunterstützung wirken beim Fahren noch größere Kräfte auf das Bike. Idealerweise ist das beim Fahren kaum spürbar.

Rahmenformen

Ein wichtiger Aspekt ist die Rahmenform beziehungsweise -geometrie. Bei der Rahmenform können Interessierte zwischen Diamant-, Trapez- und Komfortrahmen wählen. Traditionell wurden Diamantrahmen bei Herren-Fahrrädern und Trapez- oder Komfortrahmen bei Damen-Fahrrädern verbaut. Mittlerweile sind alle Formen unisex.

Diamantrahmen zeichnen sich durch ein waagerechtes Oberrohr zwischen Sattel und Lenker aus. Bei vielen modernen Elektro-Trekkingräder ist das Rohr leicht zum Sattelrohr geneigt. Zum Auf- und Absteigen müssen FahrerInnen das gestreckte Bein über den Sattel bewegen. Das Oberrohr verleiht dem Rad eine hohe Stabilität und Verwundungssteifigkeit.

Trapezrahmen sind eine Abwandlung von klassischen Diamantrahmen, bei dem das Oberrohr stärker zum Sattel geneigt ist. Das erleichtert das Auf- und Absteigen. Trapezrahmen sind somit eine praktische Mischung aus Komfort und Stabilität.

Komfortrahmen sind auch als Tiefeinsteiger, Wave-Rahmen oder Easy-Entry bekannt. Im Gegensatz zu den anderen beiden Formen besitzen sie nur ein einziges, tief gelegenes, stabiles Rohr. Dank der daraus resultierenden niedrigen Durchstiegshöhe ist es sehr leicht, das Bike zu satteln und wieder abzusteigen. Tiefeinsteiger sind ideal für FahrerInnen, deren Beweglichkeit etwa aufgrund des Alters oder einer Vorerkrankung eingeschränkt ist. Des Weiteren ist der Schwerpunkt bei dieser Rahmengeometrie tief, was Sicherheit beim Fahren vermittelt.

Reifen

Die meisten Elektro-Trekkingbikes sind mit 28-Zoll-Reifen ausgestattet, einige aber auch mit 27,5-Zoll-Modellen. Bei der Reifenbreite gibt es größere Unterschiede als beim Durchmesser: Typisch sind zwischen 37 und 55 Millimeter. Je breiter die Reifen sind, desto sicherer rollen sie über raue Untergründe und desto komfortabler ist das Fahrgefühl. Zudem haben dicke Reifen einen besseren Grip als dünne Modelle und sind meist stärker profiliert. Sie sind also ideal für Fahrten abseits befestigter Wege und in leichtem Gelände.

Für diejenigen, die hingegen vorwiegend in Städten und auf befestigten Wegen fahren, sind dünnere Reifen mitunter sinnvoller, da sie glatter und wendiger sind. Mittlerweile gibt es auch Reifen, die einen geraden Mittelsteg und grobstollige Seiten haben – ideal für alle, die mit dem Bike auf Straßen und Offroad fahren.

Federung

Die Federung von Elektro-Trekkingbikes entspricht häufig den nicht motorisierten Ausführungen. Das bedeutet, es kommen leichte und starre Federgabeln mit einem typischen Federweg von 50 bis 60 Millimetern zum Einsatz. Sie sind ideal für schnelle und kurze Trips. Für längere, raue Strecken ist die Dämpfung mitunter zu gering. Es gibt aber durchaus Modelle mit einem Federweg von bis zu 100 Millimetern oder solche, bei denen sich die Dämpfung per Luftdruck an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Solche Eigenschaften sind häufiger bei Mountainbikes vorzufinden, die auf raues Gelände spezialisiert sind. Elektro-Trekkingräder mit Mountainbike-ähnlichen Federgabeln bieten Komfort bei längeren Touren und in leichtem Gelände.

Motor

Bei der Motorleistung ist tatsächlich nur die Entscheidung zwischen Pedelec und S-Pedelec von Bedeutung, da die erlaubte Motorleistung strikt auf maximal 250 oder 500 Watt festgelegt ist. E-Bike-Motoren stammen von Herstellern wie Bosch, Shimano, Specialized oder Yamaha. Wichtiger als der Hersteller oder die Leistung des Motors ist aber, dass er in das Gesamtkonzept des E-Bikes passt. Es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, wenn ein sehr starker Motor erst bei einer hohen Trittfrequenz die FahrerInnen maximal unterstützt. In dem Fall ist er nicht nutzbar.

Typische Drehmomente von Trekkingrad-Motoren liegen bei etwa 50 bis 70. Es gibt aber auch E-Bike-Motoren mit Werten von weniger als 50 und mehr als 100. Motoren mit geringerem Drehmoment haben oft einen kleineren Akku oder leisten weniger Unterstützung.

Bei den meisten Motoren lässt sich die Unterstützung in mehrere Stufen einstellen. Der Bosch Performance Line GEN3 hat zum Beispiel vier Stufen und einen maximalen Unterstützungsgrad von 300 Prozent. Hinzu kommt ein E-Mountainbike-Modus, der eine dynamische Unterstützung von 120 bis 300 Prozent erlaubt.

Je kraftvoller der Motor ist, desto schwerer ist er meist. Zudem muss die Akkukapazität groß genug sein, um die volle Motorkraft auszunutzen. Auch das schlägt sich auf das Gewicht des Elektro-Trekkingrads nieder: Sie wiegen meist zwischen 20 und 30 Kilogramm. Bosch bietet zum Beispiel Motoren mit einem Gewicht von drei bis vier Kilogramm an sowie Akkus, die etwa zweieinhalb bis drei Kilogramm wiegen. Überlegen Sie sich vorher, wie viel Unterstützung Sie benötigen. Wer durch Orte mit vielen Steigungen fährt oder körperlich nicht so fit ist, benötigt mitunter mehr Hilfe als diejenigen, die auf eher ebenen Strecken fahren, sowie langjährige RadfahrerInnen.

Wichtig ist auch die Position des Motors am Fahrrad, da sie eine direkten Einfluss auf das Fahrgefühl hat. Bei modernen Elektro-Trekkingrädern gibt es mittlerweile häufig Mittelmotoren wie das bereits genannte Bosch-Modell. Sie sind direkt mit der Kurbel des Tretlagers verbunden und dementsprechend positioniert: im Bereich der Kurbel hinter dem Tretlager und direkt im Rahmen. Dadurch liegt nicht nur der Schwerpunkt des Rads in der Mitte, sondern der Motor synchronisiert sich auch indirekt mit dem Pedaltreten.

Alternativ gibt es Pedelecs mit Nabenmotor. Dieser ist entweder in der Nabe des Vorder- oder des Hinterrads integriert. Dadurch verlagert sich Schwerpunkt des gesamten Rads nach vorn beziehungsweise hinten. Das verändert das Fahrgefühl beträchtlich: FahrerInnen werden gezogen oder geschoben.

Schaltsystem

Wie bei klassischen Fahrrädern sind auch Elektro-Trekkingräder mit einer Ketten- oder Nabenschaltung ausgestattet. Nabenschaltungen sind vor allem bei Elektro-Trekkingrädern der Einstiegsklasse aufzufinden, Kettenschaltungen hingegen bei Rädern der Mittel- und Oberklasse, da diese besser mit drehmomentstarken Motoren kompatibel sind. Befindet sich der Motor des Trekkingrads mittig, muss seine Leistung sogar gedrosselt werden, um eine Nabenschaltung zu integrieren. Sie können nur einen Drehmoment von 50 verarbeiten.

Nabenschaltungen bieten einige Vorteile: Es handelt sich um ein geschlossenes System, das direkt in der Narbe verbaut ist. Dadurch sind alle Komponenten nicht nur weitgehend vor Schmutz und Nässe geschützt, sondern auch wartungsarm. Es genügt meist, das Getriebeöl im Zwei-Jahres-Rhythmus auszutauschen. Nabenschaltungen haben aber nur wenige Gänge – teils nur drei – und eine schwächere Übersetzung als Kettenschaltungen, sodass Sie im selben eingestellten Gang stärker in die Pedale treten müssen.

Kettenschaltungen sind zwar aufwendiger zu warten, aber sie vertragen hohe Drehmomente und können die einwirkende Kraft besser übersetzen. Eine Faustregel besagt: Je mehr Gänge zur Verfügung stehen, desto weniger Kraft ist nötig, um steile Wege zu bewältigen. Nicht motorisierte Fahrräder können durchaus 30 Gänge haben.

Bei Elektro-Trekkingrädern bieten die beiden Marktführer SRAM und Shimano mittlerweile Kettenschaltungen mit bis zu zwölf Gängen an. Für diejenigen, die wenig oder vorwiegend auf Flachland fahren, genügen weniger als zehn Gänge. Wer das Elektro-Trekkingbike hingen bei Anstiegen und wechselndem Untergrund nutzt, ist mit mindestens zehn Gängen besser bedient. Moderne 11- oder 12-Kettenschaltungen von SRAM und Shimano habe zum Teil sogar eine integrierte Dämpfung, die das Kettenschlagen reduziert.

Bremsen

Die Unterstützung, die Elektromotoren beim Fahren liefern, stellt hohen Anforderungen an die Bremsanlagen. Sie müssen das ständige Bremsen und Beschleunigen bei durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 25 Kilometern pro Stunde zuverlässig standhalten. Bei Elektro-Trekkingbikes kommen am häufigsten hydraulische Scheibenbremsen zum Einsatz. Vereinzelt findet sich noch die hydraulische Felgenbremse von Magura HS. Solche mit Seilzug sind nicht robust genug für moderne E-Bikes.

Bei E-Trekkingräder mit Scheibenbremsen ist eine Bremsscheibe an der Radnabe fixiert und von einem Bremssattel umgeben. Darin befinden sich auch die Bremskolben. Um das Rad zu stoppen, drücken die Bremskolben den Bremsbelag gegen die Bremsscheibe. Bikes der oberen Preisklasse verfügen zum Teil über besonders große Bremsscheiben oder zusätzliche Bremskolben, um die Effektivität zu erhöhen. Für alle, die mit viel Gepäck unterwegs sind oder oft Steigungen bewältigen müssen, ist die Extra-Bremsleistung durchaus von Vorteil. Andernfalls genügt eine normale hydraulische Scheibenbremse.

Akkuleistung

Die Akkuleistung bestimmt, wie lange Sie mit Unterstützung fahren können. Da Trekkingräder für längere Trips gedacht sind, haben sie tendenziell einen großen, ausdauernden Akku oder ein Dual-System mit zwei Akkus. Die Akkus sind entweder außen am Rahmen befestigt oder im Rahmen integriert. Externe Akkus können auch am Unterrohr, vor oder hinter dem Sitzrohr sowie im Gepäckträger befestigt sein. Während solche Akkus problemlos eine Kapazität von 500 Wattstunden haben können, besitzen integrierte Akkus mitunter eine Akkukapazität von bis zu 750 Wattstunden. Mit zwei Akkus in einem externen dualen System sind sogar mehr als 1.000 Wattstunden möglich. Damit lassen sich mitunter auch 200 Kilometer fahren, bevor die Akkus aufzuladen sind.

Wie lange genau der Akku durchhält, lässt sich schlecht einschätzen, genau wie die Reichweite. Es hängt unter anderem davon ab, mit welcher Unterstützungsstufe Sie fahren, aber auch von äußeren Gegebenheiten wie Temperatur, Wind und Untergrund sowie dem Tragegewicht. Einen großen Akku müssen Sie zwar seltener aufladen, dafür macht er das Bike schwerer.

Idealerweise ist die Akkugröße auf das Fahrverhalten abgestimmt: Je länger und größer der Unterstützungsbedarf ausfällt, desto länger muss der Akku durchhalten. Wer nur wenig Unterstützung benötigt und dadurch kaum etwas von der Kapazität verbraucht, trägt nur unnötiges Gewicht mit sich herum. Eine Alternative ist ein kleinerer Akku mit kurzer Ladezeit und Schnellladegerät, der zum Beispiel während der Mittagspause laden kann. Wer höhere Unterstützungsstufen nur bei starken Gegenwind oder Steigungen einschaltet, kann die Reichweite deutlich erhöhen.

Display

Auch beim Display beziehungsweise Bordcomputer gibt es mittlerweile eine große Auswahl. Einfache Versionen liefern nur grundlegende Informationen wie die Geschwindigkeit und ermöglichen das Einstellen des Widerstands. Hochwertigere Displays verfügen über weitere Zusatzfunktionen: Sie messen zum Beispiel die Trittfrequenz oder haben ein integriertes Navigationssystem. Viele Bordcomputer in der höheren Preisklasse lassen sich mit dem Smartphone verbinden und per App steuern.

Egal, ob Sie ein Basis- oder ein Premium-Display wählen, wichtig ist, dass alle Informationen lesbar sind. Der Bildschirm sollte gut ausgeleuchtet sein und die Schrift groß und deutlich, sodass Fahrerrinnen alle Daten während des Radelns mit einem kurzen Blick erkennen können. Für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen ist ein Nachtmodus mit Hintergrundbeleuchtung von Vorteil.

Weiterführende Testberichte

Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Vergleich. Wir haben die Elektro-Trekkingräder nicht selbst getestet.

Um das perfekte Elektro-Trekkingbike im undurchschaubaren E-Bike-Jungle zu finden, suchen sich Interessierte gern eine zweite oder dritte Meinung. Tests renommierter Fachmagazine und Verbraucherorganisationen sind ideal, um sich einen Überblick zu verschaffen und die Auswahl einzugrenzen.

Zwar testete die Stiftung Warentest keine Elektro-Trekkingräder, dafür aber neun SUV-E-Bikes im Jahr 2022. Die TesterInnen prüften, wie gut sich die Pedelecs fahren ließen, bewerteten die Motorunterstützung und die Akkuleistung sowie die Handhabung. Zudem legten sie Wert auf die Fahrsicherheit. Dabei kürten die RedakteurInnen das KTM Macina Aera 671 LFC mit der Note „gut“ (1,9) zum Testsieger, da es sowohl sportlich als auch komfortabel ist.

Die deutsche Verkehrsorganisation ADAC testete mehrere E-Bike-Typen, darunter Offroad-Pedelecs im Jahr 2021. Bei den sieben getesteten Bikes handelt es sich um Tiefeinsteiger, die sich sowohl für den Stadtverkehr als auch leichtes Gelände eignen. Auch hier wurde das KTM Macina Aera 271 LFC mit der Note „sehr gut“ (1,9) Testsieger.

Für spezifische E-Trekkingrad-Tests sind Sie bei Fachmagazinen rund um Bikes und E-Bikes besser beraten. Radfahren.de führte zahlreiche Einzeltests zu E-Bikes aller Art durch und listet diese in einer praktischen Übersicht mit Note aus dem Jahr 2022 auf. Die Redaktion empfiehlt zum Beispiel das Specialized Turbo Vado 5.0 mit der Note „sehr gut“ (92). Es überzeugte vor allem mit einer smarten Technik und einer sehr guten Fahrleistung.

Auch das Magazin E-MOUNTAINBIKE unterzog im Jahr 2021 acht E-Trekkingräder einem ausführlichen Praxistest. Testsieger wurde das Trek Powerfly FS9 Equipped, da es für die TesterInnen ein rundum stimmiges Gesamtpaket lieferte. Preis-Leistungs-Sieger wurde das CENTURION Country R2600i. Es ist mit dem tiefen Einstieg nicht nur komfortabel, sondern lässt sich auch abseits befestigter Wege gut fahren. Nur die Konnektivität war eingeschränkt.

Abb. 1: © Netzvergleich | Abb. 2: © luciano / stock.adobe.com | Abb. 3–4: © Netzvergleich | Abb. 5: © luca pb / stock.adobe.com | Abb. 6: © aerogondo / stock.adobe.com | Abb. 7: © ellisia / stock.adobe.com

100 Bewertungen

100 Bewertungen