Schallplattenspieler Kaufberatung: So wählen Sie das richtige Produkt

- Das Wichtigste in Kürze

- Während Plattenspieler mit Riemenantrieb vor allem im Heimbereich Verwendung finden, kommen direktangetriebene Modelle bevorzugt bei DJs zum Einsatz.

- Vollautomatische Geräte besitzen zwar einen höheren Bedienkomfort, sind aber störanfälliger. Bei manuellen Plattenspielern haben Nutzer die volle Kontrolle.

- Hochwertige Modelle verfügen über einen bereits integrierten Vorverstärker, damit die Verbindung mit modernen Anlagen und Lautsprechern problemlos funktioniert.

- Je nach Plattengröße ist eine andere Abspielgeschwindigkeit nötig. Gängig sind (rund) 33,3 Umdrehungen pro Minute für Langspielplatten und 45 Umdrehungen pro Minute für Singles.

- Mithilfe einer USB-Schnittstelle und der entsprechenden Software lassen sich Platten auch digitalisieren.

Vinyl ist tot – es lebe Vinyl!

Im Jahr 1887 meldet Emil Berliner das Patent für die Schallplatte an. Die erste schwarze Scheibe besteht noch aus Hartgummi; erst seit 1958 kommt stattdessen das weniger zerbrechliche und obendrein günstigere Polyvinylchlorid zum Einsatz. Fast 70 Jahre nach ihrem Erscheinen verschwindet die Schallplatte allmählich vom Markt. Es folgt zunächst die Kassette, dann die CD, schließlich der Musik-Download und kurz darauf schon der erste Streaming-Dienst – Vinyl gilt als überholt, das Schicksal der Schallplattenspieler als besiegelt. Lediglich der ein oder andere Audiophile bleibt dem veralteten Tonträger noch treu.

Sie dreht weiterhin ihre Runden

Wurde die Schallplatte in den 1990er Jahre noch als ausgestorben gehandelt, so feiert sie jüngst ein fulminantes Comeback. CDs haben heute den Ruf, kalt und langweilig zu sein, Downloads und Streams fehlt die Haptik. Der Musikvertrieb unterlag also einem entscheidenden Wandel. Inzwischen ist die Platte nicht mehr nur in kleinen „Record-Stores“ oder auf Flohmärkten zu finden, sondern hielt unlängst Einzug in die großen Märkte. Viele Künstler bieten ihre Alben neben einer CD- und MP3-Version auch wieder in Form hochwertiger Schallplatten an.

Es scheint, als habe die gute alte Schallplatte auch im Zeitalter der Digitalisierung nichts von ihrem Charme eingebüßt. Knisternd, authentisch, warm – für ihren Sound gibt es viele Beschreibungen. Fest steht: Ihr unnachahmlicher Klang sticht die digitalen Formate ohne Weiteres aus. Liebhaber der Vinyl-Platte verbinden eine Leidenschaft mit ihrem Abspielgerät. Ihr Musikkonsum ist intensiver, authentischer und ursprünglicher. Vor allem Sammelfreunde kommen voll und ganz auf ihre Kosten, wenn sie „ein Stück Musik“ tatsächlich in ihren Händen halten beziehungsweise ins Regal stellen können.

Frisch gepresst oder Sammlerstück mit Geschichte?

Wer im Plattenladen nach Vinyl-Schätzen stöbert, kann sich selbst vom Zustand der Scheiben überzeugen: Nehmen Sie dafür die Schallplatte aus der Hülle und kontrollieren Sie diese auf Kratzer oder Verschmutzungen. Im Idealfall können Sie die Ware sogar probehören. Auf Flohmärkten sieht das anders aus: Schlimmstenfalls kaufen Sie die Katze im Sack. Häufig versehen die Händler ihre Platten jedoch mit einer Kurzangabe zu ihrem Zustand – klassifiziert in die Qualitätsstufen „sealed“ (versiegelt und fabrikneu) bis „poor“ (zerbrochen, verzogen und nicht mehr problemlos abspielbar).

Rotierendes Glück? Das Für und Wider eines Schallplattenspielers

Bei einem Schallplattenspieler können Sie der Mechanik förmlich bei der Arbeit zuschauen. Dadurch wird das Musikhören zu einem besonderen und vor allem entschleunigenden Erlebnis. Schließlich können Sie den Plattenspieler nicht einfach in die Hosentasche stecken und aufbrechen. Stattdessen legen Sie in Ruhe Ihre Lieblingsplatte auf, lehnen sich zurück und lauschen entspannt in Ihrem heimischen Wohnzimmer der Musik. Andere legen das jedoch als Nachteil aus: So lassen sich die meisten Plattenspieler nur zu Hause benutzen. Darüber hinaus nehmen sie wesentlich mehr Platz in Anspruch als beispielsweise ein Smartphone.

Ein Meilenstein der Tonträgerindustrie war die Einführung elektrischer Abspielgeräte, die eine Integration in eine Hi-Fi-Anlage erlauben. Über einen USB-Anschluss lässt sich so manches Modell sogar mit dem PC oder Laptop verbinden, um alte Platten zu digitalisieren. Allerdings haben Schallplatten ein Manko: Sie sind vergleichsweise empfindlich gegenüber Erschütterungen oder anderweitigen physischen Schäden.

Die wichtigsten Vor- und Nachteile eines Plattenspielers im Überblick:

Vorteile

- Authentischer Klang

- Intensiver Musikgenuss

- Digitalisierung von Sammlerstücken möglich

- Mitunter ausbaufähig und erweiterbar

- Lange Lebensdauer

- Wertgewinn der Schallplattensammlung

Nachteile

- Fragiles Trägermedium

- Empfindliche Technik

- Eingeschränkte Mobilität

- Hoher Platzbedarf

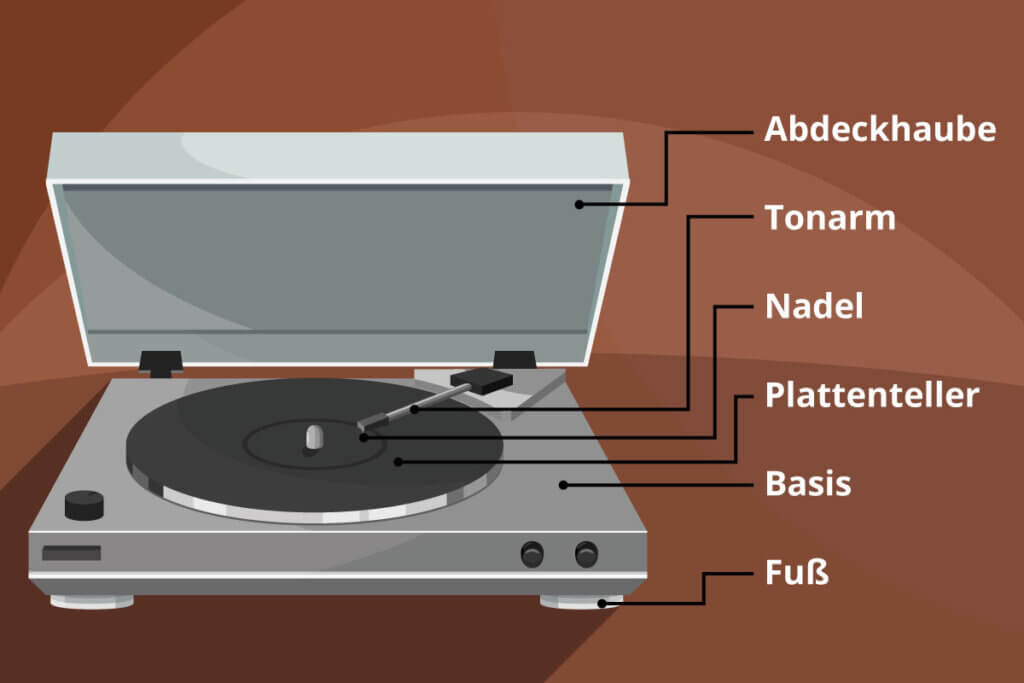

Aufbau und Funktionsweise

Ein kurzer Ausflug in die Technik zeigt, was genau hinter dem nahezu unverfälschten Klang eines Schallplattenspielers steckt. Das Gerät besteht aus einer Basis samt Motor, der die Riemen beziehungsweise die Achse des Plattentellers antreibt, und Füßen, die für einen vibrationsarmen Betrieb ohne Ruckler sorgen. Auf diesem Fundament, auch Sockel genannt, ist der drehbare Plattenteller verarbeitet; hier liegt die Schallplatte auf. Zum Plattenteller gehört eine antistatische Matte (aus Kork oder Filz), welche die Platte schützt und stabilisiert. Die meisten Plattenspieler besitzen zudem eine Abdeckhaube aus transparentem Kunstsoff, um die empfindliche Technik zu schonen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen jedoch der Tonarm und der Tonabnehmer, die grundlegend für die eigentliche Funktion sind.

Die Klangkomponenten: Tonarm und Tonabnehmer

Der Tonarm und der Tonabnehmer sind die beiden wichtigsten Komponenten. Ersterer hält den Tonabnehmer. Über ihn wird die Nadel in Position gebracht. Er ist entweder gerade oder s-förmig, federleicht und aus einem stabilem Material gefertigt, beispielsweise Kohlefaser oder Aluminium.

Beim Tonabnehmer handelt es sich um das Herzstück des Plattenspielers. Er bestimmt den Klang, da er die Informationen aus den Rillen einer Schallplatte liest. Im Idealfall ist der Tonabnehmer austauschbar, damit Sie den Sound an Ihre Vorlieben anpassen können. Die Nadel selbst, meist aus Diamant, Saphir oder Rubin, ist das kleinste Teil des Tonabnehmers.

Man unterscheidet drei Systeme:

- MM (Moving Magnet): Ein Magnet bewegt sich in einer Spule und erzeugt dabei Spannungen im Millivolt-Bereich. Bei dem meist in Einsteigergeräten verbauten System kann es zu Verzerrungen kommen. Ein Nadeltausch ist in der Regel möglich.

- MC (Moving Coil): Eine Spule bewegt sich in einem Magnetfeld und erzeugt ein lineareres Signal, allerdings im kleineren Voltbereich. Dieses System ist zwar teuer, liefert aber auch bessere Klangergebnisse. Ein Nadeltausch ist allerdings nicht möglich.

- MI (Moving Iron): Der Tonabnehmer erzeugt Bewegungen eines kleinen Eisenteils direkt in der Nähe der Spule. Die Spannung gleicht derjenigen des MM-Systems. Bei dem vergleichsweise günstigen System ist die Nadel ebenfalls austauschbar.

Auf die Platte, fertig, los: So funktioniert das Abspielen

Auf einer Schallplatte befinden sich Rillen, die sich jeweils in Höhe und Breite verändern. Sie ergeben die Schwingungen eines gespeicherten Tons. Die mit dem Tonabnehmer verbundene Nadel fährt durch die Rillen der Schallplatte und verwandelt die dadurch hervorgerufenen mechanischen Schwingungen in elektrische Signale. Über ein Cinch-Kabel werden die Signale an einen HiFi-Verstärker beziehungsweise einen Receiver weitergeleitet. Entsprechend verstärkt ertönt die Musik aus den Lautsprechern.

Die Funktionsweise sieht bei jedem Modell recht ähnlich aus:

- Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller.

- Schalten Sie den Plattenspieler ein.

- Sobald der Tonarm bewegt wird, beginnt der Plattenspieler, sich zu drehen.

- Der Tonarm wird ausgerichtet und die Nadel herabgesenkt.

Die verschiedenen Typen

Bei einem Plattenspieler unterscheidet man nicht nur die die Ausführung (vollautomatisch, manuell und halbautomatisch), sondern auch die Antriebstechnik (direkt, über Riemen oder Reibrad).

Die Ausführung: Vollautomatisch, manuell oder halbautomatisch?

Die Ausführung bezieht sich auf die Bedienung des Start-Stopp-Mechanismus, sprich die Art und Weise, wie sich die Nadel auf die Platte legt. Im Wettstreit zwischen vollautomatischen, manuellen und halbautomatischen Plattenspielern gibt es keinen klaren Gewinner. Welche Variante Sie bevorzugen, ist vielmehr eine Geschmacksfrage.

Vollautomatische Plattenspieler

Vollautomatische Plattenspieler reagieren auf Knopfdruck: Das Aufsetzen und Zurückkehren des Tonarms erfolgt jeweils selbstständig. Auch der Plattenteller hört wie von Zauberhand auf, sich zu drehen. Mit dieser Luxusvariante geht nicht nur ein erhöhter Komfort einher, sondern es lassen sich auch etwaige Beschädigungen durch ein falsches händisches Auflegen verhindern. Allerdings ist sie störanfälliger.

Manuelle Plattenspieler

Bei manuellen Modellen legen Sie den Tonarm per Hand auf die Platte. Das Gerät selbst erkennt weder Anfang noch Ende der eingelegten Scheibe. Der Tonarm verbleibt so lange in der Endlosrille, bis Sie ihn wegnehmen und wieder auf der Hebevorrichtung platzieren. Das Auflegen erfordert Fingerspitzengefühl; bei Unachtsamkeit kommt es schnell zu Kratzern. Nostalgiker oder auch DJs greifen jedoch bewusst zu diesen Geräten, da das händische Auflegen für sie zum Ritual gehört.

Halbautomatische Plattenspieler

Wer einen Mittelweg sucht, ist beim halbautomatischen Plattenspieler an der richtigen Stelle. Hier müssen Sie den Tonarm zwar manuell aufsetzen, das Ende erkennt jedoch das Gerät, sodass er von allein zur Basis zurückkehrt. So sparen Sie sich nicht nur einen Arbeitsschritt, sondern gegebenenfalls sogar die ein oder andere Beschädigung. Außerdem haben Sie die Freiheit, jederzeit ins Geschehen einzugreifen.

Wie bei den manuellen Modellen gibt es auch bei den halbautomatischen Versionen für gewöhnlich einen Tonarmlift (ein Hebel zum Heben und Senken des Tonarms). Über ein Dämpfungssystem können Sie die Nadel besonders sanft auflegen.

Die Antriebstechnik: Direkt-, Riemen- oder Reibrandantrieb?

Aktuell finden bei Schallplattenspielern vor allem zwei Antriebsarten Verwendung: der Riemenantrieb und der Direktantrieb. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Weniger verbreitet ist der Reibradantrieb.

Plattenspieler mit Riemenantrieb

Die meisten aktuellen Plattenspieler arbeiten mit einem Riemenantrieb. Der namensgebende Gummiriemen überträgt die Drehung der Motorachse auf den Plattenteller. Motor und Plattenteller sind folglich voneinander getrennt. Musikliebhaber bevorzugen diese Antriebsart unter anderem, da der Riemen Vibrationen und Störgeräusche dämpft. Ihr Drehverhalten ist sehr laufruhig. Dafür sind sie anfälliger für Gleichlauf- und Geschwindigkeitsschwankungen. Darüber hinaus nutzen sich die Riemen mit der Zeit ab, weshalb sie ab und an auszutauschen sind.

Plattenspieler mit Direktantrieb

DJs bevorzugen die moderneren Plattenspieler mit Direktantrieb. Bei diesen Modellen ist die Achse des Plattentellers auch die Achse des Antriebsmotors. Dessen lektromagneten wirken direkt auf den Plattenteller ein. Vorteilhaft ist ihre äußerst kurze Hochlaufzeit sowie ihre Kraft. Plattenspieler mit Direktantrieb können durch eine Veränderung der Drehzahl alle üblichen Umdrehungsgeschwindigkeiten erreichen und eignen sich entsprechend gut zum sogenannten Scratchen. Zwar gibt es keine verschleißanfälligen Riemen. Dafür kommt es vor, dass die Vibrationen des Motors auf den Teller übertragen werden.

Überholt: Der Reibradantrieb

Vereinzelt laufen besonders günstige Modelle mit Reibrandantrieb. Aufgrund ihrer dürftigen Tonqualität werden sie jedoch schon seit den 80er Jahren kaum noch hergestellt. Zwar ermöglicht die gute Übertragung des Drehmoments ein schnelles Hochdrehen des Plattentellers, allerdings ist diese Antriebsart sehr anfällig für Vibrationen des Motors.

Darauf kommt es beim Kauf an

Inzwischen sind Schallplattenspieler in verschiedenen Designs und Größen sowie mit unterschiedlicher Ausstattung erhältlich. Im Idealfall sind sie nicht nur optisch, sondern auch hinsichtlich ihrer Tonqualität eine Wucht. Schließlich kommt es in erster Linie auf einen überzeugenden Sound an. Ausschlaggebend dafür sind unter anderem die Anschlüsse und die Abspielgeschwindigkeit. Letztlich sollte das Gerät aber vor allem zu den eigenen Bedürfnissen passen.

Die Anschlüsse: Vom Phono-Eingang bis zur USB-Schnittstelle

Die Anschlussmöglichkeiten sind bei Schallplattenspielern in der Regel überschaubar. Überlegen Sie also genau, wie Sie das Gerät einsetzen möchten. Damit die Verbindung auch mit modernen Anlagen und Lautsprechern ohne Plattenspieler-Eingang funktioniert, besitzen die meisten Modelle einen eingebauten Vorverstärker – ein Plus für jeden, der nach einem unkomplizierten Audiosystem Ausschau hält. Fehlt dieser, ist ein Phono-Eingang an der Stereoanlage erforderlich.

Manche Plattenspieler sind mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Diese Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, das Gerät an einen PC anzuschließen und Ihre alten Vinylschätze zu digitalisieren. Mit der entsprechenden Software lassen sich Alben in MP3-Dateien umwandeln. Sogar Bluetooth und WLAN haben Einzug in die Vinyl-Welt gefunden. Darüber können Sie Musik an einen Kopfhörer oder Lautsprecher streamen. Praktisch ist außerdem ein 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss für Kopfhörer.

Aus analog wird digital

Wer ganze Schallplattenschränke auf einem mobilen Gerät speichern möchte, kann seine Sammlung ganz einfach vom analogen Tonträger auf ein digitales Medium übertragen. Im Nachhinein lassen sich die Dateien mit einer Software auf dem Computer bearbeiten, sprich schneiden, von Störgeräuschen befreien oder komprimieren und schließlich archivieren.

Die Abspielgeschwindigkeit: Abhängig von Größe und Material

12-Zoll-Platten, auch als LPs (Langspielplatten) geläufig, müssen mit einer anderen Geschwindigkeit abgespielt werden als 7-Zoll-Platten, also Singles. Die meisten Schallplattenspieler lassen sich auf unterschiedliche Abspielgeschwindigkeiten ein- beziehungsweise umstellen. Folgende Standards haben sich etabliert:

- (rund) 33,3 Umdrehungen pro Minute für Langspielplatten, kurz LPs

- 45 Umdrehungen pro Minute für die kleineren Singles

Praktisch für Profis und DJs ist auch ein Pitch-Control-System, mit dem sich die Geschwindigkeit des Plattentellers um mehrere Prozent langsamer oder schneller einstellen lässt.

Rutschsicher dank Antiskating

Die Antiskating-Funktion verhindert, dass die Nadel zu sehr auf einer Seite schlittert. Stattdessen sorgt sie dafür, dass die Nadel stets exakt in der Mitte der Rille verbleibt. Damit leiden die Platten nicht nur weniger unter der Abnutzung, sondern sie klingen auch besser.

Schnäppchen oder High-End? Plattenspieler für jeden

Ein schlechter Plattenspieler schadet sowohl Ihren Ohren als auch Ihren Schallplatten. Da jedoch nicht jeder mit seinem Gerät als DJ tätig sein möchte, haben sich verschiedene Preisklassen konstituiert. Für fast jedes Budget gibt es das passende Gerät, von der Einsteigerklasse bis zum High-End-Modell.

Anfänger sind mit einem günstigen Modell zwischen 150 und 200 Euro gut beraten. In diesem Preisbereich bekommen sie bereits ein Gerät mit einem soliden Sound und mitunter sogar einem USB-Anschluss. Selbst in der Preiskategorie bis 600 Euro gelten Schallplattenspieler häufig noch als Einsteiger-Modelle. Die etwas höherpreisigen Plattenspieler besitzen meist eine bessere Sound-Qualität. Die Spitzenklasse umfasst Hightech-Modelle, die zum Teil weit über 1.000 Euro kosten. Auffällig ist bei diesen Modellen der sehr schwere Plattenteller. Für Audiophile werden Plattenspieler produziert, die nicht nur äußerlich ein Blickfang, sondern auch innerlich nahezu perfekt sind.

DJ-Plattenspieler, auch Turntables genannt, verfolgen andere Ziele. Hier steht die Mechanik im Vordergrund, genauer gesagt ein Direktantrieb, ein starker Motor und ein Pitch-Control-System.

Hinweise zur Aufstellung und Pflege

Bei einem Plattenspieler kommt es nicht nur auf seine eigene Stabilität, sondern auch seine Platzierung an. Stellen Sie ihn auf einer ebenen, exakt waagrecht ausgerichteten Unterlage ab. Standfüße wirken hier ebenso unterstützend wie eine stabile Unterlage. Schützen Sie die Platten stets vor Wärme, da es sonst zu Verformungen kommen könnte.

Um sowohl das Gerät als auch die geliebten Platten vor einem frühzeitigen Verschleiß zu schützen, ist ein pfleglicher Umgang erforderlich. Da die Nadel dauerhaft Staub aus den Rillen holt, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen. Nutzen Sie hierfür im Idealfall eine nicht allzu weiche Nadelbürste. Haben sich Staubkörnchen in den Rillen festgesetzt, führt das zu dem bekannten Knistern und Rauschen beim Abspielen. Doch der Staub beeinträchtigt nach einer gewissen Zeit nicht nur die Klangqualität, sondern auch die Nadel und die Plattenoberfläche. Befreien Sie deshalb vor dem Auflegen mit einem Staubfangtuch oder einer Kohlefaserbürste sowohl den Plattenteller als auch die Schallplatten gründlich, aber sanft von Staub. Verstauen Sie die Schallplatten nach dem Hören wieder sorgfältig in ihren Hüllen.

Tauschen Sie, falls möglich, den Tonabnehmer und die Nadel regelmäßig aus. Die Wechselfrequenz hängt zum einen von der Qualität des Plattenspielers, zum anderen von der Nutzungshäufigkeit ab. Ein eindeutiges Anzeichen für eine desolate Nadel ist ein verzerrtes Signal.

Weiterführende Testberichte

Achtung: Da es uns nicht möglich war, die Produkte selbst zu testen, handelt es sich hierbei um einen Vergleich von Schallplattenspielern.

Im Januar 2018 nahmen die englischen Kollegen der Stiftung Warentest, die Test-Organisation Which?, einige Schallplattenspieler unter die Lupe. Zum Testsieger kürten sie den einfachen, aber hochwertig konstruierten Rega Planar 2. Er läuft komplett manuell, dafür aber äußerst präzise. Sein kleiner Bruder, der Rega Planar 1, ist etwas günstiger, aber noch immer sehr hochwertig. Noch preiswerter ist der PL-30-K von Pioneer, der sowohl in der Handhabung als auch im Klang überzeugte. Keines der drei genannten Testmodelle besitzt jedoch einen USB-Anschluss. Zum Digitalisieren empfahlen die Tester unter anderem den Teac TN-300, den Flexson VinylPlay, den Lenco L-3808 und den Sony PSLX300USB.

Aktueller ist ein Test der COMPUTER BILD. 2019 befanden sich 16 Schallplattenspieler im Test. Auf dem ersten Platz landete der SL-1500C von Technics mit der Testnote 1,6 („Gut“), dicht gefolgt vom Audio Technica AT-LP120X mit der Testnote 1,7 („Gut“). Den dritten Platz sicherte sich der Pro-Ject Debut III Record Master mit der Testnote 2,0 („Gut“). Vier weitere Testmodelle erlangten das Testurteil „Gut“, neun ein „Befriedigend“.

CHIP testete ebenfalls im Jahr 2019 Plattenspieler für Einsteiger, in Zusammenarbeit mit wirecutter. Der Favorit der Tester war der Denon DP-400. Er überzeugte die Experten mit seinem sehr klaren, detaillierten Klang und seiner Geschwindigkeitstreue. Neben einem integrierten Phono-Vorverstärker verfügt das Siegermodell außerdem über zahlreiche Komfortfunktionen, einen Geschwindigkeitsregler und einen automatischen Plattenstopp mit Tonarmanhebung.

Abb. 1: © Volodymyr / stock.adobe.com | Abb. 2–5: © Netzvergleich | Abb. 6: © cherryandbees / stock.adobe.com

1.659 Bewertungen

1.659 Bewertungen